Flächengröße

Leistung

Prof. Dr. Ulrich Kohnle

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Agrarwissenschaftliche Forschung

Quarzsandwerk

Emil Steidle GmbH & Co. KG

Stromabnahme

Forst-PV (statisches System)

Koordinaten: 47°57'22.5"N 9°10'20.5"E

Alle Informationen rund um den Standort

Deutschlands Wälder im Umbruch

Die Wälder Deutschlands standen in den letzten Jahrzehnten wiederholt vor großen Herausforderungen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Während in den 1980er-Jahren das sogenannte »Waldsterben« durch Luftverschmutzung die größte Bedrohung darstellte, sind es heute die Auswirkungen des Klimawandels, die den Wäldern zusetzen.

Besonders seit den extremen Dürreperioden der Jahre 2018 bis 2020 und erneut 2022 stehen Deutschlands Wälder unter erheblichem Stress. Die anhaltende Trockenheit hat viele Bäume stark geschwächt und ideale Bedingungen für Schädlinge wie den Borkenkäfer geschaffen, insbesondere für die Art Buchdrucker. Aufgrund der hohen Temperaturen konnten sich in diesen Jahren mehrere Käfergenerationen pro Saison entwickeln. Besonders betroffen waren Fichtenmonokulturen, die aufgrund ihrer geringen Widerstandskraft gegen Trockenstress nicht mehr in der Lage waren, sich durch Harzbildung zu verteidigen. Dies führte zu einem großflächigen Absterben der Bestände. Die Schäden beschränkten sich jedoch nicht ausschließlich auf Fichtenwälder. Auch Kiefern und naturnahe Laubwälder, wie Buchenbestände, wiesen zunehmend irreversible Kronenschäden bis hin zum flächigen Absterben auf.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) schätzte im Jahr 2020, dass aufgrund der Waldschäden der vergangenen Jahre eine Wiederbewaldung von rund 500.000 Hektar Fläche erforderlich ist. Aufgrund der anhaltenden Schadensdynamik ist mit einer Zunahme der betroffenen Fläche zu rechnen. Neben der Herausforderung, diese Freiflächen wieder aufzuforsten, liegt ein weiterer Fokus darauf, die Anpassungsfähigkeit und Resilienz bestehender Waldbestände zu stärken.

Gesunde Waldökosysteme sind für die Gesellschaft von zentraler Bedeutung, da sie eine Vielzahl von Ökosystemleistungen erbringen. Sie leisten einen signifikanten Beitrag zur natürlichen Kohlenstoffspeicherung und stellen gleichzeitig den essenziellen Rohstoff Holz bereit. Darüber hinaus tragen sie zur Sicherung der Existenz von Forstbetrieben sowie zum Boden- und Wasserschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zur Bereitstellung von Erholungsräumen bei.

Referenzen

BLAG ALFFA (2023). Wälder und ihre Bewirtschaftung im Klimawandel. BLE

BMEL (2024). Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2023. BMEL

Krumenacker, T. (2023). Der deutsche Wald: Von der Katastrophe zur Jahrhundertchance? RiffReporter

UBA (2024). Waldzustand: Kronenverlichtung. UBA

Wiederaufforstung auf Rekultivierungsflächen

Wiederaufforstung bezeichnet die gezielte Anpflanzung neuer Bäume an Standorten, an denen der ursprüngliche Wald durch natürliche oder anthropogene Einflüsse, wie Absterben oder Abholzung, verloren gegangen ist. In Deutschland rücken zunehmend auch Rekultivierungsflächen, wie ehemalige Kies- und Sandgruben, in den Fokus der Wiederaufforstung. Diese Areale stellen aufgrund ihrer sandigen, nährstoffarmen und trockenen Böden besondere Herausforderungen dar. Junge Setzlinge sind dort extremen Bedingungen wie hoher Verdunstung, direkter Sonneneinstrahlung, starken Tag-Nacht Temperaturschwankungen und Windstress ausgesetzt.

Diese Bedingungen verdeutlichen, dass die Wiederaufforstung ein komplexer Prozess ist, der mehr als nur das Pflanzen von Jungbäumen umfasst. Viele Setzlinge überleben die ersten Jahre nicht – gerade, weil ein funktionierendes Mikroklima fehlt. In der naturnahen Waldentwicklung übernehmen Pionierbaumarten wie Birke oder Weide eine zentrale Rolle: Sie schaffen Schatten, halten Feuchtigkeit im Boden und schützen empfindlichere Arten. Auf offenen Flächen hingegen fehlt diese »helfende Schicht«. Ohne gezielte Pflege, Schutzmaßnahmen und passende Standortbedingungen verpufft der Effekt vieler Pflanzkampagnen.

Eine Frage der Art

Förster und Waldbesitzende setzen bei der Wiederaufforstung auf verschiedene Strategien – je nach Standort, Bodenqualität und Ausgangssituation. Neben der gezielten Pflanzung standortgerechter und klimaangepasster Arten wie Eiche, Hainbuche oder Weißtanne, kommt dort, wo es möglich ist, auch natürliche Sukzession zum Einsatz.

Aufgrund ihres tiefreichenden Wurzelsystems (bis zu 1,6 Meter tief) wird die heimische Weißtanne (Abies alba) als relativ trockenheitstolerant eingeschätzt. In Südwestdeutschland wird sie daher als wichtiger Bestandteil zukünftiger Mischwälder angesehen. Die aus Kleinasien stammende Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana) wird vereinzelt ebenfalls getestet. Sie bildet in jungen Jahren eine tiefreichende Pfahlwurzel aus, die später durch kräftige Seitenwurzeln ergänzt wird, wodurch sie sturmfest ist. Allerdings ist sie empfindlich gegenüber starker Sonneneinstrahlung und benötigt Schutz in jungen Jahren, da ihre Wurzeln noch nicht ausreichend tief reichen. Zudem wächst sie langsamer als die Weißtanne, was ihren großflächigen Einsatz in Aufforstungsprojekten bisher begrenzt.

Referenzen

Schüssler, K. (2004). Baum des Jahres 2004. Badische Landesbibliothek

Forst-PV

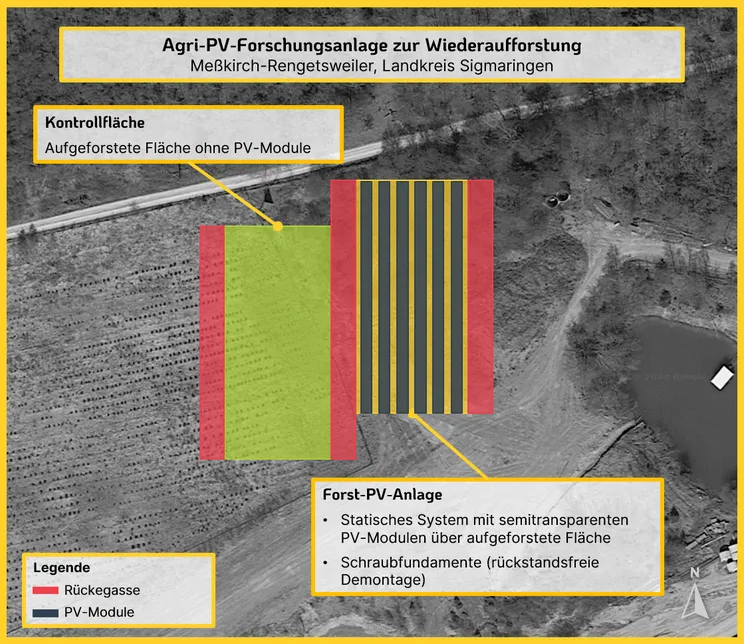

Ein innovatives Pilotprojekt in Baden-Württemberg zeigt, wie temporär nutzbare Flächen für eine kombinierte Nutzung von Aufforstung und regenerativer Energiegewinnung erschlossen werden können. Im Jahr 2023 startete auf einer Quarzsandgrube bei Meßkirch-Rengetsweiler im Landkreis Sigmaringen das Projekt »Temporäre PV-Nutzung von Aufforstungsflächen«. Auf einer Fläche von 0,35 Hektar wird das Wachstum junger Weiß- und Nordmann-Tannen unter einer Photovoltaik (PV)-Anlage untersucht und mit einer Referenzfläche ohne Überdachung verglichen.

Das Projekt wurde von der Emil Steidle GmbH & Co. KG initiiert, einem familiengeführten Unternehmen mit Sitz in Sigmaringen, das seit 1823 in der Bau- und Rohstoffbranche und seit 1975 im Sandabbau tätig ist. Das Unternehmen entwickelte das Konzept, finanzierte das Projekt mit 230.000 Euro mit, übernahm die Installation der PV-Anlage und betreut deren Betrieb. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden-Württemberg unterstützte das Vorhaben mit einer Förderung von 120.000 Euro.

Forstwissenschaftliche Forschungsfragen

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) übernimmt die forstwissenschaftliche Betreuung des Projekts. Um die Auswirkungen der PV-Anlage auf das Wachstum der Jungbäume zu untersuchen, wurden zwei Pflanzflächen angelegt: Eine Fläche mit 300 Weiß- und Nordmann-Tannen unter der PV-Anlage sowie eine Vergleichsfläche mit weiteren 300 Jungbäumen ohne Überdachung. Die FVA widmet sich der Untersuchung folgender zentraler Fragestellungen:

- Nutzungsdauer der PV-Anlage: Wie lange kann die PV-Anlage sinnvoll über den Jungpflanzen verbleiben, bevor sie aufgrund der ausreichenden Eigenbeschattung durch die heranwachsenden Bäume entfernt werden muss?

- Einfluss der PV-Anlage auf das Baumwachstum: Dabei stehen zwei Hypothesen im Fokus

- Positiver Einfluss: die PV-Anlage wirkt als schützender Schirm, indem sie übermäßige Sonneneinstrahlung reduziert und so ein günstiges Mikroklima für das Wachstum der schattenliebenden Tannen schafft.

- Negativer Einfluss: die PV-Anlage wirkt als Störfaktor, indem sie die natürlichen Lichtverhältnisse einschränkt, was zu einer schlechteren Entwicklung der Jungbäume im Vergleich zur Freifläche führt.

Obwohl die Nordmann-Tanne der heimischen Weißtanne in Bezug auf Wachstumsmuster, Holzqualität und ökologische Eigenschaften ähnlich ist, verfügt sie über ein besseres Anpassungspotenzial im Klimawandel. Dies soll von der FVA überprüft werden.

Technische Besonderheiten

Die PV-Module wurden auf einer demontierbaren Stahlkonstruktion auf rückbaubaren, betonfreien Schraubfundamenten installiert. Dies war ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung der Anlage, da diese nur als temporäre Zwischennutzung in der Anfangsphase der Aufforstung vorgesehen ist. Je nach Wuchsgeschwindigkeit der Tannen muss die PV-Anlage wieder abgebaut werden, bevor die Tannen die Module erreichen, voraussichtlich nach ca. 10 Jahren. Nach der Demontage der Anlage soll diese auf einer anderen Wiederaufforstungsfläche wieder aufgebaut und weiter betrieben werden.

Die Anlage hat eine Leistung von 146 kWp. Der erzeugte Strom kann von der Quarzsandgrube vor Ort genutzt werden, zum Beispiel für den Betrieb von Förderbändern oder Maschinen zum Waschen und Sieben des Sandes. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE untersucht die Effizienz der Stromerzeugung.

Die Montage der als Element vorbereiteten 6er-Moduleinheiten erfolgte durch leichte Hebegeräte von der Rückegasse aus. Die PV-Module sind in Ost-West-Richtung angeordnet.

→ 180 opake PV-Module à 405 Wp (72.9 kWp)

→ 180 bifaziale PV-Module à 405 Wp (72.9 kWp)

Die größten Herausforderungen konnten bereits in der Planungs- und Konzeptionsphase von Steidle gelöst werden. Die einzelnen erforderlichen Bauteile von der Oberkante des Schraubfundaments bis zur Modulaufnahme wurden von Steidle zusammen mit ihrem Stahlbauer konzipiert, entwickelt und optimiert. Der Aufbau eines kleinen Testfeldes hat sich dabei als sehr hilfreich erwiesen. Entgegen den ersten Überlegungen des Unternehmens mussten nach den statischen Berechnungen deutlich mehr Stahlseile zum Abspannen der Anlage eingebaut werden. Dies wurde anfangs deutlich unterschätzt.

Die ersten Erfahrungen aus dem Jahr 2023 lassen auf eine vielversprechende Entwicklung hoffen. Die Installation der Anlage verlief reibungslos und die Ausfallraten bei den Jungpflanzen sind bislang gering. Das Projekt ist nicht als Lösung für eine großflächige Wiederbewaldung geschädigter Waldflächen konzipiert. Ziel des Projekts ist es vielmehr, die Machbarkeit einer temporären Doppelnutzung von Aufforstungsflächen zu evaluieren. Die Auswertung der Projektergebnisse ist nach 10 Jahren vorgesehen, erste Erkenntnisse werden jedoch bereits 2025/26 erwartet. Sollte sich das Konzept bewähren, könnte es künftig in ähnlichen Kontexten als ergänzende Lösung dienen.

für den Standort

Deutschlands Wälder im Umbruch

Die Wälder Deutschlands standen in den letzten Jahrzehnten wiederholt vor großen Herausforderungen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Während in den 1980er-Jahren das sogenannte »Waldsterben« durch Luftverschmutzung die größte Bedrohung darstellte, sind es heute die Auswirkungen des Klimawandels, die den Wäldern zusetzen.

Besonders seit den extremen Dürreperioden der Jahre 2018 bis 2020 und erneut 2022 stehen Deutschlands Wälder unter erheblichem Stress. Die anhaltende Trockenheit hat viele Bäume stark geschwächt und ideale Bedingungen für Schädlinge wie den Borkenkäfer geschaffen, insbesondere für die Art Buchdrucker. Aufgrund der hohen Temperaturen konnten sich in diesen Jahren mehrere Käfergenerationen pro Saison entwickeln. Besonders betroffen waren Fichtenmonokulturen, die aufgrund ihrer geringen Widerstandskraft gegen Trockenstress nicht mehr in der Lage waren, sich durch Harzbildung zu verteidigen. Dies führte zu einem großflächigen Absterben der Bestände. Die Schäden beschränkten sich jedoch nicht ausschließlich auf Fichtenwälder. Auch Kiefern und naturnahe Laubwälder, wie Buchenbestände, wiesen zunehmend irreversible Kronenschäden bis hin zum flächigen Absterben auf.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) schätzte im Jahr 2020, dass aufgrund der Waldschäden der vergangenen Jahre eine Wiederbewaldung von rund 500.000 Hektar Fläche erforderlich ist. Aufgrund der anhaltenden Schadensdynamik ist mit einer Zunahme der betroffenen Fläche zu rechnen. Neben der Herausforderung, diese Freiflächen wieder aufzuforsten, liegt ein weiterer Fokus darauf, die Anpassungsfähigkeit und Resilienz bestehender Waldbestände zu stärken.

Gesunde Waldökosysteme sind für die Gesellschaft von zentraler Bedeutung, da sie eine Vielzahl von Ökosystemleistungen erbringen. Sie leisten einen signifikanten Beitrag zur natürlichen Kohlenstoffspeicherung und stellen gleichzeitig den essenziellen Rohstoff Holz bereit. Darüber hinaus tragen sie zur Sicherung der Existenz von Forstbetrieben sowie zum Boden- und Wasserschutz, zur Erhaltung der Biodiversität und zur Bereitstellung von Erholungsräumen bei.

Referenzen

BLAG ALFFA (2023). Wälder und ihre Bewirtschaftung im Klimawandel. BLE

BMEL (2024). Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2023. BMEL

Krumenacker, T. (2023). Der deutsche Wald: Von der Katastrophe zur Jahrhundertchance? RiffReporter

UBA (2024). Waldzustand: Kronenverlichtung. UBA

Wiederaufforstung auf Rekultivierungsflächen

Wiederaufforstung bezeichnet die gezielte Anpflanzung neuer Bäume an Standorten, an denen der ursprüngliche Wald durch natürliche oder anthropogene Einflüsse, wie Absterben oder Abholzung, verloren gegangen ist. In Deutschland rücken zunehmend auch Rekultivierungsflächen, wie ehemalige Kies- und Sandgruben, in den Fokus der Wiederaufforstung. Diese Areale stellen aufgrund ihrer sandigen, nährstoffarmen und trockenen Böden besondere Herausforderungen dar. Junge Setzlinge sind dort extremen Bedingungen wie hoher Verdunstung, direkter Sonneneinstrahlung, starken Tag-Nacht Temperaturschwankungen und Windstress ausgesetzt.

Diese Bedingungen verdeutlichen, dass die Wiederaufforstung ein komplexer Prozess ist, der mehr als nur das Pflanzen von Jungbäumen umfasst. Viele Setzlinge überleben die ersten Jahre nicht – gerade, weil ein funktionierendes Mikroklima fehlt. In der naturnahen Waldentwicklung übernehmen Pionierbaumarten wie Birke oder Weide eine zentrale Rolle: Sie schaffen Schatten, halten Feuchtigkeit im Boden und schützen empfindlichere Arten. Auf offenen Flächen hingegen fehlt diese »helfende Schicht«. Ohne gezielte Pflege, Schutzmaßnahmen und passende Standortbedingungen verpufft der Effekt vieler Pflanzkampagnen.

Eine Frage der Art

Förster und Waldbesitzende setzen bei der Wiederaufforstung auf verschiedene Strategien – je nach Standort, Bodenqualität und Ausgangssituation. Neben der gezielten Pflanzung standortgerechter und klimaangepasster Arten wie Eiche, Hainbuche oder Weißtanne, kommt dort, wo es möglich ist, auch natürliche Sukzession zum Einsatz.

Aufgrund ihres tiefreichenden Wurzelsystems (bis zu 1,6 Meter tief) wird die heimische Weißtanne (Abies alba) als relativ trockenheitstolerant eingeschätzt. In Südwestdeutschland wird sie daher als wichtiger Bestandteil zukünftiger Mischwälder angesehen. Die aus Kleinasien stammende Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana) wird vereinzelt ebenfalls getestet. Sie bildet in jungen Jahren eine tiefreichende Pfahlwurzel aus, die später durch kräftige Seitenwurzeln ergänzt wird, wodurch sie sturmfest ist. Allerdings ist sie empfindlich gegenüber starker Sonneneinstrahlung und benötigt Schutz in jungen Jahren, da ihre Wurzeln noch nicht ausreichend tief reichen. Zudem wächst sie langsamer als die Weißtanne, was ihren großflächigen Einsatz in Aufforstungsprojekten bisher begrenzt.

Referenzen

Schüssler, K. (2004). Baum des Jahres 2004. Badische Landesbibliothek

Forst-PV

Ein innovatives Pilotprojekt in Baden-Württemberg zeigt, wie temporär nutzbare Flächen für eine kombinierte Nutzung von Aufforstung und regenerativer Energiegewinnung erschlossen werden können. Im Jahr 2023 startete auf einer Quarzsandgrube bei Meßkirch-Rengetsweiler im Landkreis Sigmaringen das Projekt »Temporäre PV-Nutzung von Aufforstungsflächen«. Auf einer Fläche von 0,35 Hektar wird das Wachstum junger Weiß- und Nordmann-Tannen unter einer Photovoltaik (PV)-Anlage untersucht und mit einer Referenzfläche ohne Überdachung verglichen.

Das Projekt wurde von der Emil Steidle GmbH & Co. KG initiiert, einem familiengeführten Unternehmen mit Sitz in Sigmaringen, das seit 1823 in der Bau- und Rohstoffbranche und seit 1975 im Sandabbau tätig ist. Das Unternehmen entwickelte das Konzept, finanzierte das Projekt mit 230.000 Euro mit, übernahm die Installation der PV-Anlage und betreut deren Betrieb. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden-Württemberg unterstützte das Vorhaben mit einer Förderung von 120.000 Euro.

Forstwissenschaftliche Forschungsfragen

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) übernimmt die forstwissenschaftliche Betreuung des Projekts. Um die Auswirkungen der PV-Anlage auf das Wachstum der Jungbäume zu untersuchen, wurden zwei Pflanzflächen angelegt: Eine Fläche mit 300 Weiß- und Nordmann-Tannen unter der PV-Anlage sowie eine Vergleichsfläche mit weiteren 300 Jungbäumen ohne Überdachung. Die FVA widmet sich der Untersuchung folgender zentraler Fragestellungen:

- Nutzungsdauer der PV-Anlage: Wie lange kann die PV-Anlage sinnvoll über den Jungpflanzen verbleiben, bevor sie aufgrund der ausreichenden Eigenbeschattung durch die heranwachsenden Bäume entfernt werden muss?

- Einfluss der PV-Anlage auf das Baumwachstum: Dabei stehen zwei Hypothesen im Fokus

- Positiver Einfluss: die PV-Anlage wirkt als schützender Schirm, indem sie übermäßige Sonneneinstrahlung reduziert und so ein günstiges Mikroklima für das Wachstum der schattenliebenden Tannen schafft.

- Negativer Einfluss: die PV-Anlage wirkt als Störfaktor, indem sie die natürlichen Lichtverhältnisse einschränkt, was zu einer schlechteren Entwicklung der Jungbäume im Vergleich zur Freifläche führt.

Obwohl die Nordmann-Tanne der heimischen Weißtanne in Bezug auf Wachstumsmuster, Holzqualität und ökologische Eigenschaften ähnlich ist, verfügt sie über ein besseres Anpassungspotenzial im Klimawandel. Dies soll von der FVA überprüft werden.

Technische Besonderheiten

Die PV-Module wurden auf einer demontierbaren Stahlkonstruktion auf rückbaubaren, betonfreien Schraubfundamenten installiert. Dies war ein wesentlicher Punkt bei der Entwicklung der Anlage, da diese nur als temporäre Zwischennutzung in der Anfangsphase der Aufforstung vorgesehen ist. Je nach Wuchsgeschwindigkeit der Tannen muss die PV-Anlage wieder abgebaut werden, bevor die Tannen die Module erreichen, voraussichtlich nach ca. 10 Jahren. Nach der Demontage der Anlage soll diese auf einer anderen Wiederaufforstungsfläche wieder aufgebaut und weiter betrieben werden.

Die Anlage hat eine Leistung von 146 kWp. Der erzeugte Strom kann von der Quarzsandgrube vor Ort genutzt werden, zum Beispiel für den Betrieb von Förderbändern oder Maschinen zum Waschen und Sieben des Sandes. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE untersucht die Effizienz der Stromerzeugung.

Die Montage der als Element vorbereiteten 6er-Moduleinheiten erfolgte durch leichte Hebegeräte von der Rückegasse aus. Die PV-Module sind in Ost-West-Richtung angeordnet.

→ 180 opake PV-Module à 405 Wp (72.9 kWp)

→ 180 bifaziale PV-Module à 405 Wp (72.9 kWp)

Die größten Herausforderungen konnten bereits in der Planungs- und Konzeptionsphase von Steidle gelöst werden. Die einzelnen erforderlichen Bauteile von der Oberkante des Schraubfundaments bis zur Modulaufnahme wurden von Steidle zusammen mit ihrem Stahlbauer konzipiert, entwickelt und optimiert. Der Aufbau eines kleinen Testfeldes hat sich dabei als sehr hilfreich erwiesen. Entgegen den ersten Überlegungen des Unternehmens mussten nach den statischen Berechnungen deutlich mehr Stahlseile zum Abspannen der Anlage eingebaut werden. Dies wurde anfangs deutlich unterschätzt.

Die ersten Erfahrungen aus dem Jahr 2023 lassen auf eine vielversprechende Entwicklung hoffen. Die Installation der Anlage verlief reibungslos und die Ausfallraten bei den Jungpflanzen sind bislang gering. Das Projekt ist nicht als Lösung für eine großflächige Wiederbewaldung geschädigter Waldflächen konzipiert. Ziel des Projekts ist es vielmehr, die Machbarkeit einer temporären Doppelnutzung von Aufforstungsflächen zu evaluieren. Die Auswertung der Projektergebnisse ist nach 10 Jahren vorgesehen, erste Erkenntnisse werden jedoch bereits 2025/26 erwartet. Sollte sich das Konzept bewähren, könnte es künftig in ähnlichen Kontexten als ergänzende Lösung dienen.

-

Links: bifaziale PV-Module (3 Reihen), rechts: opake PV-Module (3 Reihen)

Copyright: © Fraunhofer ISE

-

Bifaziale PV-Module von unten.

Copyright: © Fraunhofer ISE

Bildgalerie

Graphische Übersicht der Anlage

Copyright: © Fraunhofer ISE