Flächengröße

Leistung

Prof. Dr. Barbara Benz, Sarah Kimmich

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Agrarwissenschaftliche Forschung

Stadtwerke Würzburg AG (Schöntal) und e.wa riss GmbH & Co. KG (Uttenweiler)

Stromabnahme

Enermation GmbH (Schöntal), BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG (Uttenweiler)

EPC

Freiflächenanlage mit Legehennenhaltung

Koordinaten: 48°08'45.4"N 9°38'38.8"E

Freiflächenanlage mit Legehennenhaltung

Koordinaten: 49°18'19.4"N 9°31'30.6"E

Alle Informationen rund um das Teilprojekt

Freilandhaltung in Deutschland

Die Freilandhaltung von Legehennen wurde erstmals umfassend durch die EU-Richtlinie 1999/74/EG geregelt, die Mindestanforderungen zum Schutz dieser Tiere sind durch die Europäischen Union festlegt. In Deutschland trat die Umsetzung der Richtlinie im August 2006 mit einer Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) in Kraft. Dank klarer Regelungen hat die Freilandhaltung seitdem kontinuierlich an Bedeutung gewonnen und sich als tiergerechtere Alternative etabliert, die bei den Verbrauchern zunehmend geschätzt wird. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Der Anteil der Eier aus Freilandhaltung in Deutschland stieg von 19,5 Prozent im Jahr 2019 (2,9 Milliarden Eier) auf 23,6 Prozent im Jahr 2024 (3,2 Milliarden Eier).

Die Freilandhaltung erfordert, dass die Legehennen ab 10 Uhr uneingeschränkten Zugang zu einem Auslauf haben. Hiervon kann nur abgewichen werden, wenn aufgrund von Tierseuchen, wie z.B. der Geflügelpest, eine Auslaufbeschränkung (Aufstallungsgebot) durch die örtlich zuständige kommunale Veterinärbehörde angeordnet wurde. Darüber hinaus muss die Auslauffläche so groß sein, dass alle Legehennen gleichzeitig Zugang haben, pro Hektar dürfen also maximal 2.500 Hennen gehalten werden. Obwohl die gesetzliche Vorgabe einer Auslauffläche wie in der ökologischen Haltung (sofern die Obergrenze von 170 kg N/ha/Jahr nicht überschritten wird) von 4 m² je Tier besteht, werden Empfehlungen von bis zu 10 m² angegeben. Empirische Studien belegen aber, dass die tatsächliche Nutzung mit zunehmender Herdengröße und Entfernung vom Stall signifikant abnimmt.

Eine durchdachte Auslaufgestaltung ist entscheidend, um eine gleichmäßige Nutzung durch Legehennen zu gewährleisten. Der stallnahe Bereich ist dabei der am stärksten frequentierte Teil des Grünauslaufs, da die Hennen ihn durchqueren, um zu anderen Bereichen zu gelangen. Die intensive Nutzung und das Scharren der Hennen führen in diesem Bereich jedoch häufig zur Zerstörung der Grasnarbe. Für die Hennen hat dies zunächst einen positiven Effekt, denn sie nutzen die entstandenen Kuhlen gerne für Staubbäder, die der Pflege ihres Gefieders dienen. Nach Niederschlägen verwandeln sich diese Kuhlen jedoch in Pfützen, was das Risiko von Krankheitserregern und Parasiten erhöht. Untersuchungen der Universität Kassel-Witzenhausen belegen zudem, dass in der Freilandhaltung bis zu 70 Prozent des Kots in stallnahen Bereichen abgesetzt werden, was dort zu besonders hohen Nährstoffeinträgen führt.

Unterstände spielen eine zentrale Rolle für die gleichmäßige Verteilung der Hennen im Auslauf. Sie dienen dem Schutz der Tiere vor extremen Wetterbedingungen wie Hitze, Regen oder Schnee und bieten gleichzeitig Deckung vor Greifvögeln. Das Sicherheitsgefühl, das durch die Unterstände vermittelt wird, ermutigt die Hennen, sich weiter in den Auslauf hineinzuwagen, wodurch die Grasnarbe in Stallnähe geschont wird. Für die Errichtung solcher Unterstände eignen sich sowohl künstliche Elemente wie kleine Hütten, Netze oder Tunnel als auch natürliche Elemente wie Bäume (z. B. Obstbäume), Sträucher (z. B. Beerenobststräucher) oder Gehölzstreifen (z. B. Pappeln, Weiden oder Erlen).

Die Auslauffläche muss zum größten Teil (über 50 Prozent) bewachsen sein. Eine anderweitige Nutzung – mit Ausnahme von Obstgärten, Waldflächen oder Weideland – ist nur mit behördlicher Genehmigung zulässig. Im November 2023 wurde die parallele Nutzung für PV-Anlagen gemäß Anhang II der delegierten Verordnung (EU) 2023/2465 zugelassen, sofern die Tierschutzanforderungen der Richtlinie 1999/74/EG eingehalten werden und die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Hennen gewährleistet bleibt. Eine Genehmigung der zuständigen Behörde ist dennoch erforderlich. Die Doppelnutzung ist auch nach der EU-Öko-Basisverordnung 2018/848 für die Produktion von Öko-Eiern zulässig.

Referenzen

FiBL et al. (2010). Freilandhaltung von Legehennen. Merkblatt

BLE (2024). Bericht zur Markt- und Versorgungslage mit Eiern 2024. Link

BZL (2024). Wie lockt man Hühner tiefer in den Auslauf hinein? Link

Destatis (2024). Eierproduktion 2024 um 4,2 % gestiegen. Link

Hirt, H. (2024). Legehennenhaltung: Einfluss der Herdengröße auf die Grünauslaufnutzung. FiBL.

LfL (2019). Informationen zur Freilandhaltung von Legehennen. Flyer

Legehennen-PV

Die Kombination von PV-Anlagen und Freilandhaltung gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere seit Eier aus solchen Systemen nicht mehr als Bodenhaltung klassifiziert werden. Die PV-Module bieten dabei vielfältigen Schutz: Sie bewahren die Tiere vor Witterungseinflüssen wie Regen, Wind und Hagel und reduzieren durch ihre Beschattung die Gefahr von Hitzestress bei starker Sonneneinstrahlung. Gerade bei hohen Temperaturen kombiniert mit hoher Luftfeuchtigkeit, die sich nachweislich negativ auf das Wohlbefinden, die Produktivität und die Gesundheit der Hennen auswirken, ist dieser Effekt entscheidend. Die PV-Module können dabei auch als physische Barriere gegen Raubvögel wie den Habicht wirken. Dies ist entscheidend, um Tierverluste zu minimieren und das Sicherheitsgefühl der Hühner im Auslauf zu stärken.

Die Doppelnutzung der Auslauffläche mit einer PV-Anlage ist in Deutschland genehmigungspflichtig. Folgende Bedingungen (zusätzlich zu den bestehenden Mindestanforderungen) sind bei der Planung von PV-Systemen für Auslaufflächen zu beachten:

- PV-Module dürfen maximal 49 Prozent der Auslauffläche bedecken, damit der überwiegende Teil (> 50 Prozent) mit Vegetation bewachsen bleibt. (Anhang II Nr. 1b) der delegierten Verordnung (EU) 2023/2465). Daher ist es empfehlenswert, die PV-Module so zu montieren, dass ausreichend Licht für den Erhalt der Vegetation gewährleistet bleibt. Dies verhindert auch, dass Pfützen und schlammige Stellen um die PV-Module herum entstehen und hilft, das Krankheitsrisiko zu verringern.

- Die Bewegungsfreiheit der Hühner darf durch die PV-Anlage nicht eingeschränkt werden (Anhang II Nr. 1b) der delegierten Verordnung (EU) 2023/2465).

Zusätzlich wird empfohlen:

- Die PV-Module idealerweise gemeinsam mit Hecken oder Sträuchern zu installieren, um den Hühnern natürliche Rückzugsräume vor Feinden und Sitzmöglichkeiten zu bieten, die ihrem natürlichen Verhalten entsprechen.

- Die PV-Module in einer Höhe zu montieren, die eine Inspektion der PV-Module und des Bereichs darunter durch den Menschen ermöglicht. Gleichzeitig sollte verhindert werden, dass Hühner auf die PV-Module klettern und sich dort niederlassen, um Kotablagerungen und Kratzer auf der Moduloberfläche zu vermeiden. Für eine bequeme Inspektion wird eine Höhe von zwei Metern empfohlen.

Weitere Empfehlungen sowohl für zukünftige Praxisbetriebe als auch um rechtliche Vorgaben zu entwickeln werden im Rahmen des Teilprojekts »Kombination Photovoltaik und Freilandhaltung Legehennen« von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) erarbeitet. Das Vorhaben wird vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) gefördert.

Referenzen

LfL (2023). Hinweise und Empfehlungen zu Freiland-Legehennenhaltungen in Kombination mit Photovoltaikanlagen. Merkblatt

Regierungspräsidien BW (2024). Anforderungen an den Auslauf bei Freilandhaltung von Legehennen. Merkblatt

Praxisbetriebe

Im Rahmen eines dreijährigen Teilprojekts (12.2022-12.2025) werden zwei Praxisanlagen von der HfWU wissenschaftlich begleitet.

Schöntaler Frischei

Auf dem Familienbetrieb Möhler in Schöntal-Eichelshof im Hohenlohekreis werden seit über 60 Jahren Legehennen gehalten. Die Eier aus Boden-, Freiland- und Kleingruppenhaltung werden direkt vom Betrieb vermarktet und ausgeliefert. Seit 2007 ist der Betrieb KAT-zertifiziert und bietet außerdem ein eigenes Nudelsortiment aus Frischeiern an. Bereits im Jahr 2021 plante die Familie den Bau einer PV-Anlage zur Doppelnutzung einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, die aufgrund ihrer Randlage am Hühnerstall als Auslauf für die Hennen ausgewiesen war. Die Fläche wurde jedoch von den Hennen überwiegend nur in unmittelbarer Stallnähe genutzt, da es an Deckungsmöglichkeiten vor Greifvögeln fehlte. Im Sommer 2023 wurde schließlich eine 0,55 Hektar große PV-Anlage auf einem 2,1 Hektar großen Grünauslauf errichtet. Die Modulreihen sind in Südausrichtung parallel zum Stall angeordnet, in dem rund 5100 Legehennen der Rasse Braunleger gehalten werden. Die PV-Anlage verfügt über eine installierte Leistung von 1200 kWp und ist mit bifazialen PV-Modulen ausgestattet. Die Auslauffläche ist in drei Ausläufe eingeteilt, zu denen drei Herden Zugang haben:

- AUS 1: 100 Prozent mit PV-Modulen bedeckt

- AUS 2: 50 Prozent mit PV-Modulen bedeckt

- AUS 3: Freilandfläche mit Unterständen

Hofgut Dettenberg

Das Hofgut Dettenberg liegt östlich von Uttenweiler im Landkreis Biberach an der Riß und wird von der Familie Keppler inzwischen in der 4. bzw. 5. Generation geführt. Der Betrieb bewirtschaftet rund 155 Hektar Acker- und Grünland und hält rund 4800 Legehennen in Freilandhaltung, deren Eier direkt vermarktet werden. Unter anderem aufgrund zunehmender Erosionsschäden führte der Betrieb Anfang der 1990er Jahre eine pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung ein und bewirtschaftet seine Blöden nun seit über 10 Jahren in reiner Direktsaat. Damit übernahm das Hofgut Dettenberg eine führende Rolle in der regenerativen Landwirtschaft der Region. Im Herbst 2024 wurde im 2,19 Hektar großen Auslaufbereich der Legehennen eine PV-Anlage mit einer Fläche von 0,47 Hektar errichtet. Die Modulreihen sind in Südausrichtung angeordnet und verlaufen senkrecht zum Stall, wo Legehennen der Rassen Braunleger und Weißleger gehalten werden. Die PV-Anlage verfügt über eine installierte Leistung von 1060 kWp und ist mit monofazialen PV-Modulen ausgestattet. Die Auslauffläche ist in zwei Bereiche unterteilt:

- AUS 1: 100 Prozent mit PV-Modulen bedeckt

- AUS 2: Freilandfläche mit Unterständen

Tierbezogene Forschungsfragen

Im Rahmen des Projektes werden praxisorientierte Entscheidungshilfen sowohl für interessierte landwirtschaftliche Betriebe als auch für den Gesetzgeber erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Empfehlungen liegt auf dem Tierverhalten, insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz der PV-Anlage als Schutzeinrichtung durch die Hennen. Darüber hinaus werden Hinweise zur optimalen Anlagenauslegung gegeben, wobei vor allem die Ausrichtung der Modulreihen in Bezug auf die Stallausrichtung berücksichtigt wird. Ergänzend werden Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeit der Anlagen erarbeitet, wobei der erzielbare Stromertrag und arbeitswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen. Um eine möglichst breite Wissensbasis für die Entwicklung dieser Handlungsempfehlungen zu erhalten, werden folgende Aspekte untersucht:

- PV-System: Eignung verschiedener Anlagenkonzepte (z.B. Höhe der Unterkonstruktion, Modultypen, Ausrichtung der Modulreihen, etc.), Ertragssimulationen von PV-Anlagen mit unterschiedlichen Ausrichtungen (Süd-, Ost-West- und vertikale Ausrichtung)

- Tierverhalten: Nutzung der Auslauffläche (Anzahl der Hennen im Freiland), bevorzugte Aufenthaltsorte und Verteilung der Hennen auf den Auslaufflächen (mit und ohne PV-Anlage), Nutzung der PV-Anlage bei Extremwetterereignissen (Starkregen, Trockenheit) sowie als Deckung vor Beutegreifern

- Aufwuchs: Auswirkungen der PV-Anlage auf das Grünland, insbesondere hinsichtlich Bewuchs, Pflege, Wasserversorgung und der zur Verfügung stehenden photosynthetisch aktiven Strahlung

- Nährstoffe: Einfluss des Auslaufverhaltens auf die Nährstoffeinträge in den Boden, insbesondere Stickstoff und Phosphor

Die HfWU führt ihre Untersuchungen auf Basis von Radien zwischen 10 und 100 Metern rund um die Auslauföffnungen durch. Um das Verhalten der Tiere zu erfassen, wurden Anfang 2024 am Betrieb Möhler Kameras in verschiedenen Bereichen des Auslaufs installiert, die stündlich Bilder aufnehmen. Am Betrieb Keppler wurden im Hebst 2024 insgesamt 10 Kameras montiert. Neben dem Verhalten und der Position der Hennen können mit dieser Methode auch potenzielle Störfaktoren wie Menschen oder Greifvögel erfasst und statistisch ausgewertet werden.

Zur Ermittlung der Artenzusammensetzung und des Trockensubstanzgehalts des Aufwuchses wurden am Betrieb Möhler 13 Hasenauslaufgehege installiert. Diese Gehege verhindern, dass die Hühner den Bewuchs auf jeweils 1 m2 abfressen. Jeweils ein Gehege befindet sich unter einer Modulreihe sowie direkt neben einer Modulreihe, drei weitere Gehege sind auf der offenen Auslauffläche verteilt. Der Zustand und die Entwicklung der Grasnarbe werden zudem in allen Ausläufen des Betriebs Möhler mithilfe des Göttinger Schätzrahmens erfasst. Zusätzlich wurden Bodenproben aus den Auslaufflächen entnommen und analysiert.

für den Standort

Freilandhaltung in Deutschland

Die Freilandhaltung von Legehennen wurde erstmals umfassend durch die EU-Richtlinie 1999/74/EG geregelt, die Mindestanforderungen zum Schutz dieser Tiere sind durch die Europäischen Union festlegt. In Deutschland trat die Umsetzung der Richtlinie im August 2006 mit einer Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) in Kraft. Dank klarer Regelungen hat die Freilandhaltung seitdem kontinuierlich an Bedeutung gewonnen und sich als tiergerechtere Alternative etabliert, die bei den Verbrauchern zunehmend geschätzt wird. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Der Anteil der Eier aus Freilandhaltung in Deutschland stieg von 19,5 Prozent im Jahr 2019 (2,9 Milliarden Eier) auf 23,6 Prozent im Jahr 2024 (3,2 Milliarden Eier).

Die Freilandhaltung erfordert, dass die Legehennen ab 10 Uhr uneingeschränkten Zugang zu einem Auslauf haben. Hiervon kann nur abgewichen werden, wenn aufgrund von Tierseuchen, wie z.B. der Geflügelpest, eine Auslaufbeschränkung (Aufstallungsgebot) durch die örtlich zuständige kommunale Veterinärbehörde angeordnet wurde. Darüber hinaus muss die Auslauffläche so groß sein, dass alle Legehennen gleichzeitig Zugang haben, pro Hektar dürfen also maximal 2.500 Hennen gehalten werden. Obwohl die gesetzliche Vorgabe einer Auslauffläche wie in der ökologischen Haltung (sofern die Obergrenze von 170 kg N/ha/Jahr nicht überschritten wird) von 4 m² je Tier besteht, werden Empfehlungen von bis zu 10 m² angegeben. Empirische Studien belegen aber, dass die tatsächliche Nutzung mit zunehmender Herdengröße und Entfernung vom Stall signifikant abnimmt.

Eine durchdachte Auslaufgestaltung ist entscheidend, um eine gleichmäßige Nutzung durch Legehennen zu gewährleisten. Der stallnahe Bereich ist dabei der am stärksten frequentierte Teil des Grünauslaufs, da die Hennen ihn durchqueren, um zu anderen Bereichen zu gelangen. Die intensive Nutzung und das Scharren der Hennen führen in diesem Bereich jedoch häufig zur Zerstörung der Grasnarbe. Für die Hennen hat dies zunächst einen positiven Effekt, denn sie nutzen die entstandenen Kuhlen gerne für Staubbäder, die der Pflege ihres Gefieders dienen. Nach Niederschlägen verwandeln sich diese Kuhlen jedoch in Pfützen, was das Risiko von Krankheitserregern und Parasiten erhöht. Untersuchungen der Universität Kassel-Witzenhausen belegen zudem, dass in der Freilandhaltung bis zu 70 Prozent des Kots in stallnahen Bereichen abgesetzt werden, was dort zu besonders hohen Nährstoffeinträgen führt.

Unterstände spielen eine zentrale Rolle für die gleichmäßige Verteilung der Hennen im Auslauf. Sie dienen dem Schutz der Tiere vor extremen Wetterbedingungen wie Hitze, Regen oder Schnee und bieten gleichzeitig Deckung vor Greifvögeln. Das Sicherheitsgefühl, das durch die Unterstände vermittelt wird, ermutigt die Hennen, sich weiter in den Auslauf hineinzuwagen, wodurch die Grasnarbe in Stallnähe geschont wird. Für die Errichtung solcher Unterstände eignen sich sowohl künstliche Elemente wie kleine Hütten, Netze oder Tunnel als auch natürliche Elemente wie Bäume (z. B. Obstbäume), Sträucher (z. B. Beerenobststräucher) oder Gehölzstreifen (z. B. Pappeln, Weiden oder Erlen).

Die Auslauffläche muss zum größten Teil (über 50 Prozent) bewachsen sein. Eine anderweitige Nutzung – mit Ausnahme von Obstgärten, Waldflächen oder Weideland – ist nur mit behördlicher Genehmigung zulässig. Im November 2023 wurde die parallele Nutzung für PV-Anlagen gemäß Anhang II der delegierten Verordnung (EU) 2023/2465 zugelassen, sofern die Tierschutzanforderungen der Richtlinie 1999/74/EG eingehalten werden und die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Hennen gewährleistet bleibt. Eine Genehmigung der zuständigen Behörde ist dennoch erforderlich. Die Doppelnutzung ist auch nach der EU-Öko-Basisverordnung 2018/848 für die Produktion von Öko-Eiern zulässig.

Referenzen

FiBL et al. (2010). Freilandhaltung von Legehennen. Merkblatt

BLE (2024). Bericht zur Markt- und Versorgungslage mit Eiern 2024. Link

BZL (2024). Wie lockt man Hühner tiefer in den Auslauf hinein? Link

Destatis (2024). Eierproduktion 2024 um 4,2 % gestiegen. Link

Hirt, H. (2024). Legehennenhaltung: Einfluss der Herdengröße auf die Grünauslaufnutzung. FiBL.

LfL (2019). Informationen zur Freilandhaltung von Legehennen. Flyer

Legehennen-PV

Die Kombination von PV-Anlagen und Freilandhaltung gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere seit Eier aus solchen Systemen nicht mehr als Bodenhaltung klassifiziert werden. Die PV-Module bieten dabei vielfältigen Schutz: Sie bewahren die Tiere vor Witterungseinflüssen wie Regen, Wind und Hagel und reduzieren durch ihre Beschattung die Gefahr von Hitzestress bei starker Sonneneinstrahlung. Gerade bei hohen Temperaturen kombiniert mit hoher Luftfeuchtigkeit, die sich nachweislich negativ auf das Wohlbefinden, die Produktivität und die Gesundheit der Hennen auswirken, ist dieser Effekt entscheidend. Die PV-Module können dabei auch als physische Barriere gegen Raubvögel wie den Habicht wirken. Dies ist entscheidend, um Tierverluste zu minimieren und das Sicherheitsgefühl der Hühner im Auslauf zu stärken.

Die Doppelnutzung der Auslauffläche mit einer PV-Anlage ist in Deutschland genehmigungspflichtig. Folgende Bedingungen (zusätzlich zu den bestehenden Mindestanforderungen) sind bei der Planung von PV-Systemen für Auslaufflächen zu beachten:

- PV-Module dürfen maximal 49 Prozent der Auslauffläche bedecken, damit der überwiegende Teil (> 50 Prozent) mit Vegetation bewachsen bleibt. (Anhang II Nr. 1b) der delegierten Verordnung (EU) 2023/2465). Daher ist es empfehlenswert, die PV-Module so zu montieren, dass ausreichend Licht für den Erhalt der Vegetation gewährleistet bleibt. Dies verhindert auch, dass Pfützen und schlammige Stellen um die PV-Module herum entstehen und hilft, das Krankheitsrisiko zu verringern.

- Die Bewegungsfreiheit der Hühner darf durch die PV-Anlage nicht eingeschränkt werden (Anhang II Nr. 1b) der delegierten Verordnung (EU) 2023/2465).

Zusätzlich wird empfohlen:

- Die PV-Module idealerweise gemeinsam mit Hecken oder Sträuchern zu installieren, um den Hühnern natürliche Rückzugsräume vor Feinden und Sitzmöglichkeiten zu bieten, die ihrem natürlichen Verhalten entsprechen.

- Die PV-Module in einer Höhe zu montieren, die eine Inspektion der PV-Module und des Bereichs darunter durch den Menschen ermöglicht. Gleichzeitig sollte verhindert werden, dass Hühner auf die PV-Module klettern und sich dort niederlassen, um Kotablagerungen und Kratzer auf der Moduloberfläche zu vermeiden. Für eine bequeme Inspektion wird eine Höhe von zwei Metern empfohlen.

Weitere Empfehlungen sowohl für zukünftige Praxisbetriebe als auch um rechtliche Vorgaben zu entwickeln werden im Rahmen des Teilprojekts »Kombination Photovoltaik und Freilandhaltung Legehennen« von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) erarbeitet. Das Vorhaben wird vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) gefördert.

Referenzen

LfL (2023). Hinweise und Empfehlungen zu Freiland-Legehennenhaltungen in Kombination mit Photovoltaikanlagen. Merkblatt

Regierungspräsidien BW (2024). Anforderungen an den Auslauf bei Freilandhaltung von Legehennen. Merkblatt

Praxisbetriebe

Im Rahmen eines dreijährigen Teilprojekts (12.2022-12.2025) werden zwei Praxisanlagen von der HfWU wissenschaftlich begleitet.

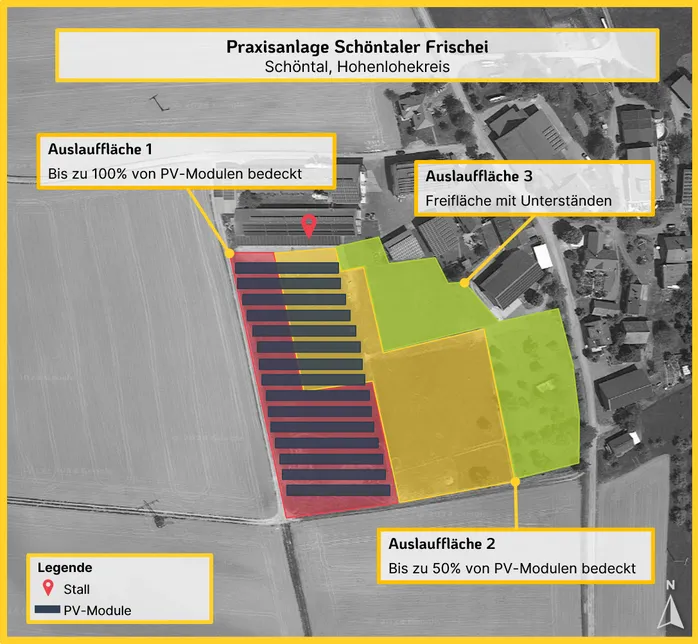

Schöntaler Frischei

Auf dem Familienbetrieb Möhler in Schöntal-Eichelshof im Hohenlohekreis werden seit über 60 Jahren Legehennen gehalten. Die Eier aus Boden-, Freiland- und Kleingruppenhaltung werden direkt vom Betrieb vermarktet und ausgeliefert. Seit 2007 ist der Betrieb KAT-zertifiziert und bietet außerdem ein eigenes Nudelsortiment aus Frischeiern an. Bereits im Jahr 2021 plante die Familie den Bau einer PV-Anlage zur Doppelnutzung einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, die aufgrund ihrer Randlage am Hühnerstall als Auslauf für die Hennen ausgewiesen war. Die Fläche wurde jedoch von den Hennen überwiegend nur in unmittelbarer Stallnähe genutzt, da es an Deckungsmöglichkeiten vor Greifvögeln fehlte. Im Sommer 2023 wurde schließlich eine 0,55 Hektar große PV-Anlage auf einem 2,1 Hektar großen Grünauslauf errichtet. Die Modulreihen sind in Südausrichtung parallel zum Stall angeordnet, in dem rund 5100 Legehennen der Rasse Braunleger gehalten werden. Die PV-Anlage verfügt über eine installierte Leistung von 1200 kWp und ist mit bifazialen PV-Modulen ausgestattet. Die Auslauffläche ist in drei Ausläufe eingeteilt, zu denen drei Herden Zugang haben:

- AUS 1: 100 Prozent mit PV-Modulen bedeckt

- AUS 2: 50 Prozent mit PV-Modulen bedeckt

- AUS 3: Freilandfläche mit Unterständen

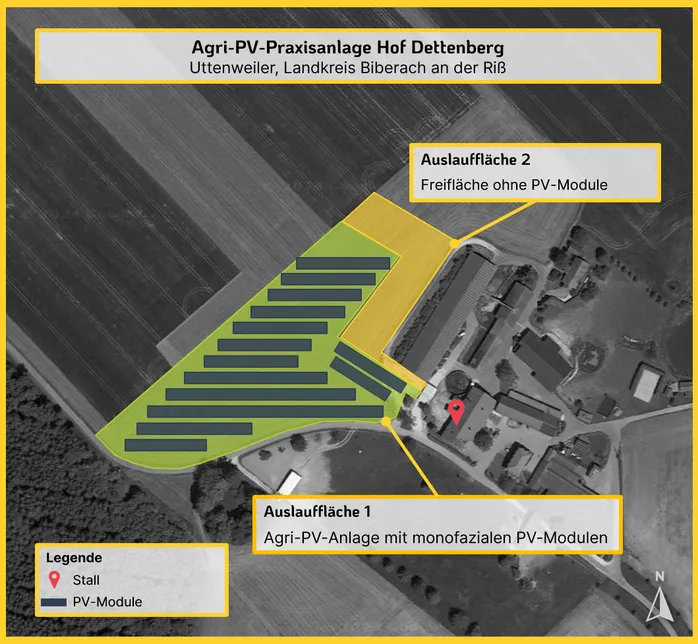

Hofgut Dettenberg

Das Hofgut Dettenberg liegt östlich von Uttenweiler im Landkreis Biberach an der Riß und wird von der Familie Keppler inzwischen in der 4. bzw. 5. Generation geführt. Der Betrieb bewirtschaftet rund 155 Hektar Acker- und Grünland und hält rund 4800 Legehennen in Freilandhaltung, deren Eier direkt vermarktet werden. Unter anderem aufgrund zunehmender Erosionsschäden führte der Betrieb Anfang der 1990er Jahre eine pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung ein und bewirtschaftet seine Blöden nun seit über 10 Jahren in reiner Direktsaat. Damit übernahm das Hofgut Dettenberg eine führende Rolle in der regenerativen Landwirtschaft der Region. Im Herbst 2024 wurde im 2,19 Hektar großen Auslaufbereich der Legehennen eine PV-Anlage mit einer Fläche von 0,47 Hektar errichtet. Die Modulreihen sind in Südausrichtung angeordnet und verlaufen senkrecht zum Stall, wo Legehennen der Rassen Braunleger und Weißleger gehalten werden. Die PV-Anlage verfügt über eine installierte Leistung von 1060 kWp und ist mit monofazialen PV-Modulen ausgestattet. Die Auslauffläche ist in zwei Bereiche unterteilt:

- AUS 1: 100 Prozent mit PV-Modulen bedeckt

- AUS 2: Freilandfläche mit Unterständen

Tierbezogene Forschungsfragen

Im Rahmen des Projektes werden praxisorientierte Entscheidungshilfen sowohl für interessierte landwirtschaftliche Betriebe als auch für den Gesetzgeber erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Empfehlungen liegt auf dem Tierverhalten, insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz der PV-Anlage als Schutzeinrichtung durch die Hennen. Darüber hinaus werden Hinweise zur optimalen Anlagenauslegung gegeben, wobei vor allem die Ausrichtung der Modulreihen in Bezug auf die Stallausrichtung berücksichtigt wird. Ergänzend werden Empfehlungen zur Wirtschaftlichkeit der Anlagen erarbeitet, wobei der erzielbare Stromertrag und arbeitswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen. Um eine möglichst breite Wissensbasis für die Entwicklung dieser Handlungsempfehlungen zu erhalten, werden folgende Aspekte untersucht:

- PV-System: Eignung verschiedener Anlagenkonzepte (z.B. Höhe der Unterkonstruktion, Modultypen, Ausrichtung der Modulreihen, etc.), Ertragssimulationen von PV-Anlagen mit unterschiedlichen Ausrichtungen (Süd-, Ost-West- und vertikale Ausrichtung)

- Tierverhalten: Nutzung der Auslauffläche (Anzahl der Hennen im Freiland), bevorzugte Aufenthaltsorte und Verteilung der Hennen auf den Auslaufflächen (mit und ohne PV-Anlage), Nutzung der PV-Anlage bei Extremwetterereignissen (Starkregen, Trockenheit) sowie als Deckung vor Beutegreifern

- Aufwuchs: Auswirkungen der PV-Anlage auf das Grünland, insbesondere hinsichtlich Bewuchs, Pflege, Wasserversorgung und der zur Verfügung stehenden photosynthetisch aktiven Strahlung

- Nährstoffe: Einfluss des Auslaufverhaltens auf die Nährstoffeinträge in den Boden, insbesondere Stickstoff und Phosphor

Die HfWU führt ihre Untersuchungen auf Basis von Radien zwischen 10 und 100 Metern rund um die Auslauföffnungen durch. Um das Verhalten der Tiere zu erfassen, wurden Anfang 2024 am Betrieb Möhler Kameras in verschiedenen Bereichen des Auslaufs installiert, die stündlich Bilder aufnehmen. Am Betrieb Keppler wurden im Hebst 2024 insgesamt 10 Kameras montiert. Neben dem Verhalten und der Position der Hennen können mit dieser Methode auch potenzielle Störfaktoren wie Menschen oder Greifvögel erfasst und statistisch ausgewertet werden.

Zur Ermittlung der Artenzusammensetzung und des Trockensubstanzgehalts des Aufwuchses wurden am Betrieb Möhler 13 Hasenauslaufgehege installiert. Diese Gehege verhindern, dass die Hühner den Bewuchs auf jeweils 1 m2 abfressen. Jeweils ein Gehege befindet sich unter einer Modulreihe sowie direkt neben einer Modulreihe, drei weitere Gehege sind auf der offenen Auslauffläche verteilt. Der Zustand und die Entwicklung der Grasnarbe werden zudem in allen Ausläufen des Betriebs Möhler mithilfe des Göttinger Schätzrahmens erfasst. Zusätzlich wurden Bodenproben aus den Auslaufflächen entnommen und analysiert.

-

Legehennen im Hof Dettenberg.

Copyright: © Familie Keppler

-

Legehennen des Betriebs Schöntaler Frischei.

Copyright: © S. Kimmich/HfWU

-

Legehennen des Betriebs Schöntaler Frischei.

Copyright: © S. Kimmich/HfWU

-

Legehennen des Betriebs Schöntaler Frischei.

Copyright: © LEL

-

Legehennen des Betriebs Schöntaler Frischei.

Copyright: © LEL

Bildgalerie

-

Copyright: © Fraunhofer ISE

-

Copyright: © Fraunhofer ISE